Европейский гнилец

Европейский гнилец — болезнь открытого расплода пчел, наблюдается на пасеках со слабыми пчелиными семьями, недостаточным количеством корма и плохим утеплением. Признаки заболевания появляются в конце апреля — мае и выражаются в следующем: вместо однородного, одновозрастного расплода на соте наряду со взрослыми имеются более молодые личинки. При внимательном осмотре между здоровыми (перламутрового цвета) личинками встречаются погибшие, желтого цвета, лежащие в беспорядке на нижней части ячеек. При расковыривании спичкой такие личинки издают кислый неприятный запах.

Лечение. На всех рамках указанной семьи делают сверху пометку, чтобы исключить случайный занос их в другие семьи. Гнездо сокращают до плотного обсижива- ния всех остающихся рам. По данным Научно-исследовательского института пчеловодства (Н. Смирнова), лучшие результаты при лечения европейских и жильца дают антибиотики — пенициллин, стрептомицин и их смеси, которые применяют в виде подкормок.

Пенициллиновая лечебная подкормка дается больным семьям через каждые 5 дней, всего 3 раза из расчета 500 000 м. е. на литр сиропа при каждой подкормке. Наливать ее следует в чистые соты вечером по 150 г на каждую улочку.

В настоящее время доказано, что микробы способны «привыкать» к лекарству, поэтому после курса подкормки пенициллином пчелам следует дать смесь пенициллина со стрептомицином (200 000 м. е. стрептомицина и 300 000 м. е. пенициллина на литр сиропа), соблюдая те же сроки и количество подкормок.

Лечебная подкормка в большинстве случаев дает очень хорошие результаты.

Не достигает должного эффекта подкормка пчел при наличии взятка. В этот период пчелы или не выбирают подкормку или, перерабатывая, складывают ее вместе с медом. В таких случаях целесообразнее применить опудривание расплода, напрыска меда, перги и пыльцы кормовым биомицином или биовитином.

Кормовой витаминизированный биомицин (БКВ) представляет собой коричневый порошок разных фракций — от мелкозернистой до пылеобразной (в пчеловодстве мелкозернистая фракция не применяется). Распыляется БКВ с помощью обычной спринцовки или специального распылителя. С целью повышения производительности труда пчел с рамок перед обработкой обычно не стряхивают.

Биовитин — препарат желтого цвета, более эффективный при лечении. Норма расхода — в два раза меньше, чем БКВ (25—35 г).

Американский гнилец

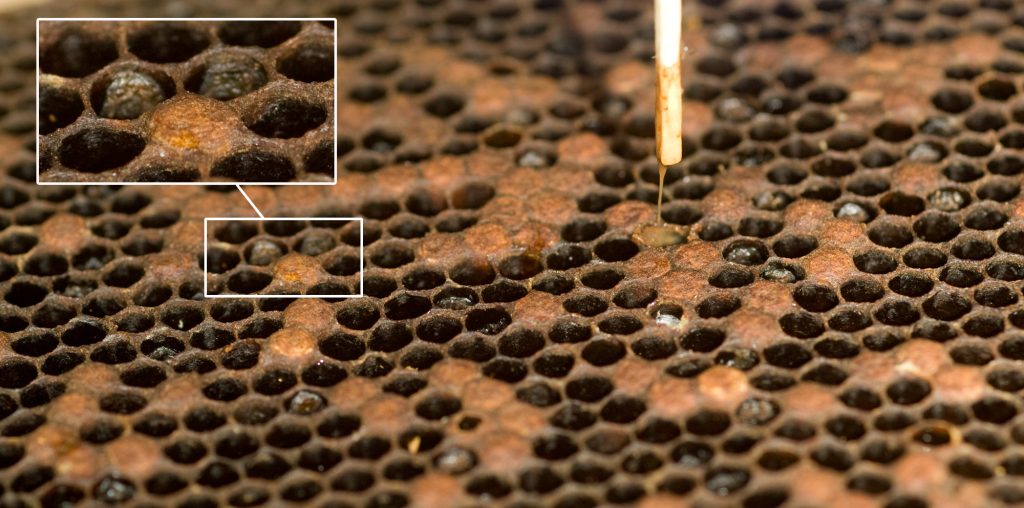

Болезнь поражает главным образом печатный расплод. Наблюдается в сильных семьях во второй половине мая — июне. В запущенной форме встречается и в слабых семьях. Развитию болезни способствуют перегрев гнезда, отсутствие вентиляции, старые соты. Внешние признаки: на общей площади печатного расплода в отдельных ячейках крышечки продырявлены, вогнуты. При вскрытии в них обнаруживаются мертвые желтые личинки в виде бесформенной массы, которые в более поздние сроки приобретают коричневый цвет и неприятный запах столярного клея. При извлечении из ячеек масса тянется длинной нитью. После высыхания трупы личинок плотно прилипают к стенке ячейки и не отделяются.

Лечение. Если американский гнилец появился в отдельных семьях, выгоднее их закурить сернистым газом, а гнездо сжечь. При массовом заболевании необходимо прежде всего объединить слабые семьи, так как они с трудом поддаются лечению, а при перегоне (см. стр. 88) не могут самостоятельно отстроить гнездо.

Американский гнилец очень опасное заболевание. Если его не лечить, он продолжает губить расплод, поражая все больше и больше личинок и, наконец, приводит к полной гибели семьи.

При появлении болезни до начала главного взятка соты с пораженным расплодом выносят за вставную доску, после выхода здорового расплода соты удаляют из ульев и сжигают, а семью пересаживают в чистый обеззараженный улей, дают ей лечебную подкормку норсульфазолом натрия из расчета 1 г препарата на 1 л сиропа (100—150г сиропа на улочку), повторяя ее через каждые 4—5 дней до наступления взятка и начала вос- ковыделения у пчел.

Как только в природе появится взяток, больные семьи перегоняют в новые или продезинфицированные ульи на рамки с листами искусственной вощины. При единичных случаях заболевания за две недели до перегона матку больной семьи необходимо посадить в клеточку, так как расплод после перегона некуда размещать и он так или ииаче погибнет.

За два дня до перегона больные семьи вечером стряхивают в роевые или фанерные ящики и без корма выдерживают в темном прохладном помещении. После этого срока пчел стряхивают на сходни перед приготовленным ульем с навощенными рамками (на месте прежней стоянки, которое предварительно дезинфицируют). Семье дается другая матка, и продолжается подкормка лекарственным сиропом (если пчелы будут брать) до полной отстройки гнезда. Сходни, как и весь другой инвентарь, применявшийся при работе, после перегона дезинфицируют.

В отдельные годы из-за отсутствия медосбора бывает невозможно произвести перегон на рамки с искусственной вощиной. Тогда больные семьи необходимо пересадить на взятые из других семей соты с кормом. Эту работу выполняют во второй половине осени (при отсутствии расплода) и сопровождают дезинфекцией улья и места его стоянки.

Все семьи пасеки, где обнаружен гнилец, подвергают профилактической обработке и подкармливают лечебным сиропом с уменьшением нормы лекарства на 50%.

На пасеки, где пчелиные семьи болеют гнильцом, накладывают карантин и категорически запрещают завоз и вывоз пчел.

Мед, полученный от больных гнильцом семей, для человека безвреден. В продажу он может поступать только в зимнее время. Воск также не теряет своей ценности, только из него не приготавливают искусственную вощину.

На следующий год за условно здоровыми семьями осуществляется более внимательный уход, и, если гнилец не будет проявляться, карантин с пасеки снимают.

Акарапидоз

Акарапидоз — болезнь взрослых пчел. Клещи проникают в трахеи (дыхательные пути), размножаются там и питаются гемолимфой (кровью) пчел, прокалывая стенки трахеи.

Пчелы, пораженные клещом, слабеют, теряют способность к полету и, вылетев из улья, гибнут. Болезнь распространяется во время уплотнения клуба пчел (на зимовке) или во время похолодания весной и осенью. Самки клещей в это время переползают на здоровых пчел и, поселившись в их трахеях, начинают откладку яиц.

Акарапидоз иногда буквально опустошает пасеки. Особенно ощутимы его последствия после зимовки, когда, вылетая из ульев, пчелы обратно уже не возвращаются. Болезнь быстро распространяется между семьями, так как больные пчелы расползаются по всей пасеке.

Внешними признаками заболевания является раскрылица — нарушение симметрии в расположении крыльев, в результате чего пчелы теряют способность летать.

Для более точного установления акарапидоза от каждой подозрительной семьи следует взять 40—50 больных пчел и отправить их в плотно закрытой коробке на исследование в ветеринарную-лабораторию.

Лечение акарапидоза заключается во введении в улей губительных для клещей паров метилсалицитата нитробензола, жидкости Фроу, а также смеси этих препаратов.

В последние годы стали известны новые более эффективные препараты для лечения акарапидоза. По данным Научно-исследовательского института пчеловодства (В. Самышкиной), таким препаратом оказался эфирсульфонат. Применение его на пасеках весной полностью излечило больные семьи, не влияя на расплод, развитие семей и медосбор.

Работой Е. И. Скрипник доказана высокая эффективность тедиона при лечении акарапидоза. Горящую смесь тедиона (1 г 50%-ного порошка в виде таблетки) вводят в улей с помощью дымаря или сжигают непосредственно в улье, на специальной металлической пластинке с отверстием на конце (по Е. Кордонскому). Одна таблетка препарата рассчитана на одну обработку семьи в 12-рамочном улье. После введения препарата летковое отверстие плотно закрывается задвижкой или замазывается на 5—7 часов. Применяют тедион через день в течение 20 дней. Массовое применение тедиона на пасеках Крыма убедило пчеловодов в полной безвредности его для расплода пчел и привело к выздоровлению 95,6% больных семей.

Обработке пчелиных семей препаратом предшествует подготовка ульев. Все щели в корпусах и доньях промазывают шпаклевкой или хорошо размешанной замазкой из глины с водой. Сверху потолочин или реек прокладывают два-три слоя бумаги. Летковое отверстие сокращают до минимума и после введения в гнездо препарата плотно закрывают.

Лечение больных пчел проводится под наблюдением ветеринарного врача, так как неправильная дозировка может нанести вред пчелам. После курса лечения пробы пчел отбирают для повторного анализа.

Акарапидоз — карантинное заболевание. Ввоз и вывоз пчелиных семей в зонах поражения пчел этой болезнью категорически запрещается.

В случае подозрения на заболевание акарапидозом необходимо немедленно сообщить об этом ветеринарному врачу и довести до конца начатый курс лечения.

Сенотайниоз пчел

Не менее опасным заболеванием взрослых пчел на пасеках в южных районах Украины является сенотайниоз пчел. В отличие от акарапидоза эта болезнь носит спорадический (временный) характер и ограничивается места ми гнездования особой мухи — сенотайнии (белоголовой мухи).

В отдельные годы массовое появление сенотайнии на пасеках или вблизи их наносит большой вред пчелам и убытки пчеловодам. Самка мухи настигает пчелу в полете и откладывает на ее грудке небольшую личинку, которая сразу же проникает в глубь груди и живет там, питаясь гемолимфой и тканью тела.

Эти заболевания характеризуются внешним сходством течения болезни — на пасеке появляется масса «пеших» пчел, неспособных к полету. А. К. Бойко, хорошо изучивший поведение сенотайнии, советует избегать размещения кочевых пасек в районах гнездования мух, а при появлении заболевания на стационарных пасеках вылавливать мух путем размещения на крышах ульев тарелок с водой или нанесения на крыши ульев и другие ровные поверхности 1—2%-ного дуста ДДТ на автоле или солидоле.

Живут сенотайнии недалеко от речек или других водоемов, вблизи сел и населенных пунктов. Массовое появление их на пасеках наблюдается с конца июня до осени.

Другие заразные заболевания пчел сравнительно редко встречаются на пасеках южных районов Украины и носят случайный характер.

Враги пчел

В отдельные годы большой ущерб пасекам приносят щурка золотистая (птица с красивым оперением, гнездится по берегам рек, склонам оврагов, в норах) и сорокопуты (гнездятся в защитных лесополосах, в подлеске и кустарниках).

Мерами борьбы являются уничтожение взрослых птиц, разорение гнезд, отпугивание их выстрелами.

Из насекомых наиболее существенный ущерб пчелам приносят шершни, филанты (пчелиные волки), майки, мухи сенотайнии.

Шершни — довольно крупные насекомые до 300 мм в длину, гнездятся под крышами домов и в дуплах деревьев.

Меры борьбы: уничтожение весной самок шершней, разорение гнезд, применение ловушек (бутылок, на треть заполненых винным уксусом)

Пчелиный волк — филант. Оса с большой головой, гнездится на целинных землях, выбирая для норок нагреваемые солнцем места. Питается пчелами и нектаром, который высасывает из жертвы.

Меры борьбы: перепахивание участков с массовыми гнездованиями, затравливание дустом ДДТ и гексахлораном.

Майка (пестрая обыкновенная). Вредят пчелам личинки майки, которые выводятся из яиц (одна самка способна отложить до 4000 яиц). Во время взятка подвижные небольшие личинки майки забираются на растение и в цветке поджидают жертву. Как только пчелка проникнет к нектару, личинка переползает ей на спинку или место сочленения спинки с брюшком и внедряется в тело.

Меры борьбы: уничтожение жуков, во время массового нападения личинок обработка гнезда парами нафталина, окуривание табачным дымом. От запаха введенного в гнездо (10—15 г) нафталина или дыма личинки покидают пчел и падают на дно, откуда их убирают и уничтожают.

Уведомление: Лечение и профилактика болезней пчел

Уведомление: Отбор и откачивание меда